以前のちょっとだけ書きましたが畳表の歴史についてお話したいと思います。

日本で言う「たたみ」とは折りたためる敷物の総称として古くから使われていました。

古くは「古事記」にも記載されています。

詳しくはこちらのページをご覧ください→こちら

日本でい草の敷物の残痕が見つかったのは岡山の「月の輪古墳」からでした。

築造は400年頃(第17代履中天皇が紀元400年ごろ)とされていますのでずいぶん昔です。

その後「続日本記」(770年{宝亀元年}刊)では備前出身の「秦刀良」が優秀な畳職人として記載されています。

さらに「倭名類聚抄」(950年{天歴3年}頃刊)には畳の規格が示されているようです。

ちなみに現存する最古の畳は正倉院に保管されている聖武天皇、光明皇后がお休みになった「御床」に敷いてあったと思われる「御床の畳」(ごしょうのたたみ)です。

聖武天皇は神亀元(724年)- 天平勝宝元年(749年)に在位されたお方ですから貴重な物です。

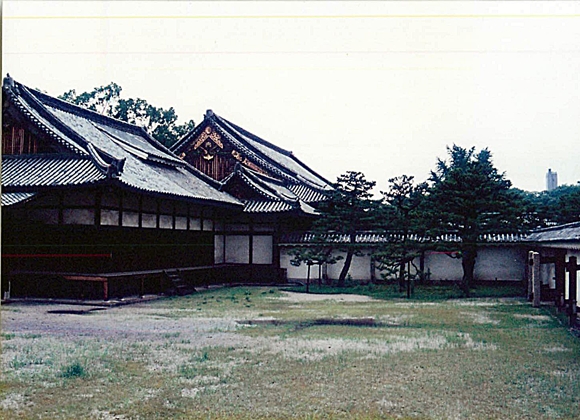

以後は貴族、寺院、富裕層で用いられのちに上級武家階級に広まりました。

花莚(龍鬢)は550年頃仏教伝来とともに輸入され高僧、皇族、貴族が用いました。

その流れは室町時代まで続き、庶民に普及したのは江戸時代からだったようです。

続きはまた

参考資料:池田正人著 「畳・織込花莚・藺草の基礎知識」 2016.08